世界に羽ばたく紙芝居。紙芝居の魅力再発見!

2025年10月18日刊行 新刊 ジャンル:教育

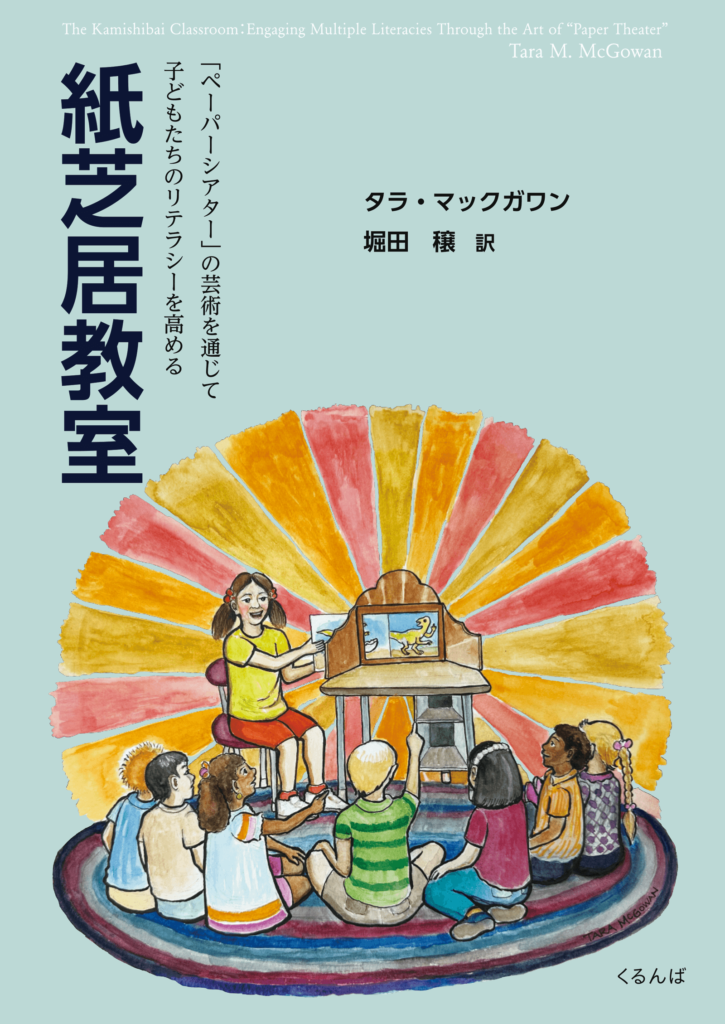

■紙芝居教室〜「ペーパー シアター」の芸術を通じて子どもたちのリテラシーを高める

著 者・監修・画 タラ・マックガワン

訳 者 堀田 穣

B5判並製 142頁

定価1,980円(本体1,800円+税10%)

ISBN 978-4-910972-03-9 C1037

The Kamishibai Classroom Engaging Multiple Literacies Through the Art of “Paper Theater” by Tara M. McGowan

Copyright© Tara M. McGowan, 2010

This translation of The Kamishibai Classroom is published by arrangement with Bloomsbury Publishing Inc.

目 次 日本語版序 序 章 なぜ今紙芝居か? 第1章 絵入り「紙芝居の歴史」 ■初期の紙芝居のルーツ ■写し絵―紙芝居の直系のご先祖さま ■写し絵から立ち絵へ―紙芝居の初期型 ■新しい紙芝居―平絵 ■立ち絵(ミニチュア歌舞伎)から平絵(ミニチュア映画)へ 第2章 紙芝居の表現機構 ■視覚的リテラシーとしての紙芝居 ■紙芝居のワークショップ ■第1課程 動き 紙芝居の本質 ■第2課程 映画の代用品としての紙芝居 ■第3課程 抜く技 ■第4課程 紙芝居を演じる ■第5課程 私たちみんな紙芝居屋さん! ■4〜7歳のより幼い子どもたちへのワークショップ 第3章 紙芝居を使って書くことを教える―物語やスピーチの要素 ■品詞の理解、名詞と動詞 ■ディテール! ディテール! ディテール! ■連続性の理解 ■一目でわかる物語構造 ■ヤマ場とサスペンス ■3の魔法 ■抜く感覚の発展、副詞入門 ■間の力、効果的な静止■柔軟な演出の編集 ■キャラクターと声、形容詞入門 ■声と感情表現の口調 ■視点と内的独白(心の中の声) ■効果音とオノマトペ ■雰囲気と設定舞台―舞台の幕をあけましょう ■執筆の過程 第4章 参加型紙芝居―言語と読み書き能力遊びで楽しむ ■街頭紙芝居屋さんから学ぶ ■相互作用のあるストーリーテリングとしての紙芝居 ■クイズ、パズル、なぞなぞ―頭の体操 ■もう1つの言葉ゲーム、しりとりとテーマのあるABC ■切り抜き―のぞき紙芝居 ■映像の見え方と情報の制限 ■文化への鍵穴 第5章 自分史あるいは回想録 ■物語の状況 ■キャラクター ■設定 ■解決 ■書くことへの橋わたし 第6章 社会科と科学の学習の中の紙芝居―コミュニティの感覚づくり ■コミュニティの感覚と地域文化の構築 ■調査の役割―理解の方法としての描画写 ■エコロジカルな見方 ■茶会の心と物語の問題 ■道具の天寿天命が2つの世界を繫げる ■観客を物語の中に引き込む ■物語の精神 終章 紙芝居文化の創造 訳者あとがき ────────────────────────────────────────

【著 者】 タラ・マックガワン(Tara M. McGowan) http://www.taramcgowan.com

1966年、アメリカのバーモント州生まれ。プリンストン大学で比較文学と東アジア研究を専攻。大学卒業後、ニュージャージ州にあるプリンストン日本語学校(補修校)にて、幼稚園教諭として勤務。日本語の教育現場において、初めて紙芝居に出会う。2000年から紙芝居研究、創作、実演の活動を続ける。2012年、ペンシルベニア大学院教育学部にて、「紙芝居のパーフォーマンス性」についての博士号を取得。 著書に『紙芝居教室』The Kamishibai Classroom (ABC-CLIO, 2010)と『紙芝居を演じる』Performing Kamishibai (Routledge Press, 2015)と絵本Borrowing Paradise(Nightingale Books, 2024)がある。 2017年に第2回「堀尾賞」を受賞。創作紙芝居には「最も巨大な魔法」「クラウリーの立ち戻り」ノルウェイのトロルの話(三冊)などがある。近年、メキシコ、ペルー、フランス、スロベニア、そして日本で、紙芝居のワークショップやイベントを開催し、オンラインとライブの紙芝居イベントのシリーズワールド紙芝居フォーラムを開催中。(http://www.worldkamishibaiforum.com)

【訳 者】堀田 穣(ほった ゆたか) https://www.facebook.com/yutaka.hotta/

1952年、日本の愛知県、名古屋市生まれ。神戸大学文学部哲学科でドイツ観念論哲学を専攻。卒業後、国立民族学博物館、豊中市立図書館、豊能町立図書館等で図書館司書として勤務。1988年、紙芝居名人の阪本一房、紙芝居画家の小森時次郎らと出会い、「箕面紙芝居まつり」「手づくり紙芝居コンクール」の創出、運営に関わる。1995年、阪本一房との共著で『紙芝居をつくろう!』(青弓社)を刊行。京都文化短期大学専任講師になる。以後、京都学園大学、京都先端科学大学等で大学教育に携わる。それ以外の著書に『はじめよう老人ケアに紙芝居』(雲母書房)、『新・紙芝居全科』(子どもの文化研究所)、『紙芝居 演じ方のコツと基礎理論のテキスト』(一声社)いずれも共著、がある。2021年に第4回「堀尾賞」を受賞。京都先端科学大学名誉教授の称号を受ける。紙芝居に関する情報を掲載し、全国の紙芝居サークルを繋ぐ月刊誌『絵芝居(えしばい)』を、第101号から小森時次郎の後を継ぎ編集長を務め、通巻400号に数年のうちに届く予定。

────────────────────────────────────────

日本語版序(本文より引用)タラ・マックガワン

この本は、約15年前に出版されました。紙芝居という媒体の特徴についての内容は今も変わっていませんが、海外の紙芝居の世界では大きな変化がありました。私が初めて紙芝居について書いたとき、海外のほとんどの人はそれが何であるか知りませんでしたが、アレン・セイの絵本『Kamishibai Man』、マーガレット・アイゼンシュタットのKamishibai for Kidsを通じた紙芝居の普及活動、紙芝居文化の会(IKAJA)や日本の他の団体、個人活動のおかげで、紙芝居の形式に興味を持ち、さらに詳しく知りたいと思う人が増えています。私は過去20年間に何度も日本を訪れる機会に恵まれ、「箕面紙芝居まつり」「箕面手づくり紙芝居コンクール」などで紙芝居がコミュニティを構築する力を直接目にしてきました。この本を書いたとき、私は紙芝居が人々をコミュニティ内で直接結びつけることしか想像できませんでした。ですからこの本の最後の章にこう書きました。

インターネットウェブの世界によって、時と距離を越えて同じ考えの人同士が刺激的な仮想空間で出会えることが可能になって来ました。けれども、また、自分たちの身近な環境から、実に多くの点で分断させられてもいるのです。家の中でコンピュータに向き合っている間は、外に出て自分が生きている場で、お隣さんに出会う機会を少なくしています。〔……〕 私がこの本全体を通じて、街頭紙芝居の技術や功績を強調して来たのは、懐かしくて取り返せない過去に帰ろうとしているからではなく、これから創りあげるべき現実の社会空間へと前進する手段と考えているからです。手づくり紙芝居を演じ合うことによってコミュニティで共有することを発見し発展できるのです。(133頁)。

15年近く経った今でも、手づくり紙芝居は地域コミュニティを強化するために不可欠な手段であると考えていますが、過去5年間で、手づくり紙芝居にはオンライン空間でもコミュニティを構築する力があることがわかりました。2020年にダナー・タマキとウォルター・リッターと一緒にサンディエゴでライブの紙芝居フェスティバルを企画したとき、コロナ禍のため、プログラム全体をオンラインに移行することになりました。ライブでフェスティバルを開催できていれば、アメリカの西海岸を中心に100人程度が参加したでしょうが、Zoomのおかげで、オンラインのワールド紙芝居フォーラム(WKF)は世界中の何千人もの人々に届きました。今ではフランス、イギリス、スロベニア、オーストラリア、チリ、メキシコ、ペルーなどのアーティストのコミュニティと連絡を取り合っています。ライブの紙芝居実演の体験に代わるものはないと私は今でも思っていますが、Zoomやその他のオンラインの会場も紙芝居コミュニティを創る重要な方法を提供していることは認めざるを得ません。

この本が海外の多くの人々に役立ったことを嬉しく思っています。そして、この翻訳が、海外での紙芝居の見方や評価と、その発祥の国日本での紙芝居の見方との溝を埋める一助となることを願っています。日本では紙芝居は消えゆく芸術だと心配する声をよく聞きますが、海外では、紙芝居は人々がつながるための新しい方法を提供する、新鮮で刺激的なコミュニケーションの形態とみなされています。私は、この発展し続ける国際的な紙芝居コミュニティの一員であることをとても喜んでおり、今後日本でもこの種の国際交流や国際的なコミュニティ構築の機会が増えることを願っています。

────────────────────────────────────────

訳者あとがき(本文より引用)堀田 穣

紙芝居をまったく知らないアメリカの子どもたちに、どうやって紙芝居を教えたらよいのだろう。しかも、鑑賞させるだけでなく、紙芝居の物語を創作し、絵を描き、子どもたち(8歳以上)が自分で上演するまでのワークショップなのだ。紙芝居の研究でペンシルベニア大学から博士号を受けたタラ・マックガワンさんの『紙芝居教室 —「ペーパーシアター」の芸術を通じて子どもたちのリテラシーを高める』つまり、この本を読むと、いかにこの課題にタラさんが、果敢に立ち向かって行ったか、がよくわかる。前提として、西欧では文字を読むことこそが教育だという偏重がある。ところが、紙芝居の絵と言葉の関係を見ると、絵が、言葉によって活かされているのがよくわかるのだ。これはもっと低年齢の4歳から7歳くらいの子どもたち向けに、絵をサッと抜くことでお婆さんが山姥に変身したりする「変身」のおもしろさに気が付かせようという実践を見ると理解できる。

こういうところを読むと、具体的、実践的な思考方法に長けているのはアメリカ人だなあ、と感心してしまう。日本の文明はどうも理論化が苦手で、マンガや紙芝居といったユニークな芸術を生み出すのに、その理論となると妙に神秘化、秘教化してしまうきらいがある。マンガの理論家だと、『マンガ学』スコット・マクラウド(美術出版社)を抜くものは夏目房之介の仕事くらいしかないし、紙芝居については皆無かもしれない。

紙芝居の歴史についても、現在の平絵の紙芝居は映画の代用品、というあっさりと本質的な受け止め方を見せてくれる。万世一系の系図ではなく、アクターとしての諸芸能や新技術の影響を反映していった結果である。先の神秘化、秘教化にもつながるが、東海の小島に居ると、これは西欧人には理解できないだろう! と妙な自慢をしたりするものだが、この本では九十九神が取り上げられたり、モノの意識が問題になったり、こりゃ、現代の日本人にわかるかな?

しかも、紙芝居の演出法は、いくらでも絵の順番を変えられることだ、と明言してくれている。実は印刷紙芝居でなく街頭紙芝居をやり慣れた人の極意だと思うのだが、タラさんはちゃんとそれを掴んでいるのだ。街頭紙芝居の演者は、絵の連続性を利用して、同じ話を5分にも、50分にも自由に伸縮できる。教育紙芝居のような印刷された製品は、そこまでは自由ではないが、それでも絵の入れ替えによってまったく違う演出で、物語を語ることができるのだ。まして自分の手づくり紙芝居であれば、こちらがよいのか、あちらがよいのか、とことん検討してみるべきだ。

さらに、物語を発展させるためには、絵を見ながら作りあげた物語を、書き留めるべきではない、とまで徹底させるのだ。書き留めた時点で、物語は発展をやめ、子どもはその書き留めた文字を暗記せざるを得なくなると書いている。絵と言葉の緊張関係への理解の深さには感心してしまう。

「日本では紙芝居は消えゆく芸術だと心配する声をよく聞きますが、海外では、紙芝居は人々がつながるための新しい方法を提供する、新鮮で刺激的なコミュニケーションの形態とみなされています」(『紙芝居教室』日本語版序から)というタラさんの言葉に勇気づけられて、「これからの紙芝居」を思い描いてみたい。

────────────────────────────────────────